24時間365日対応致します

0120-736-041

終活の知識

葬儀・お葬式に役立つ情報をお届けします。

デジタル遺品におけるトラブルがたいへん増えています。

デジタル遺品によるトラブルが発生すると、端末にログインできなかったり、利用サービスのIDパスワードが分からず、遺された家族に負担がかかってしまう場合もあります。

そこで、こうしたことを回避するためにも、生前にやっておくべき対策についてご紹介します。

パソコンや携帯電話などのデジタル遺品は、セキュリティ観点から、たとえ故人の家族であっても容易にアクセスすることができません。

販売メーカーでも基本的にロック解除には対応しておらず、入力ミスを繰り返すと、端末自体が初期化されてしまうため注意が必要です。

唯一、iPhoneやiCloudなどのApple製品に関しては、申請によって遺族がアクセスできる方法があります。

出典:亡くなったご家族のAppleアカウントへのアクセスを申請する方法(Apple公式サイト)

ロック解除をするには、裏ワザとされる方法も存在しますが、確実とは言い切れないうえ、強制的に行うとデータが削除されることもあります。

なお、ロック解除を行っている会社もありますが、費用は決して安価ではなく、数十万円など高額になるケースが目立ち、保証もありません。

端末にログインできなかったり、利用サービスのIDやパスワードが分からなかったりすると、次のような問題が生じてしまい、遺された家族に負担がかかる場合があります。

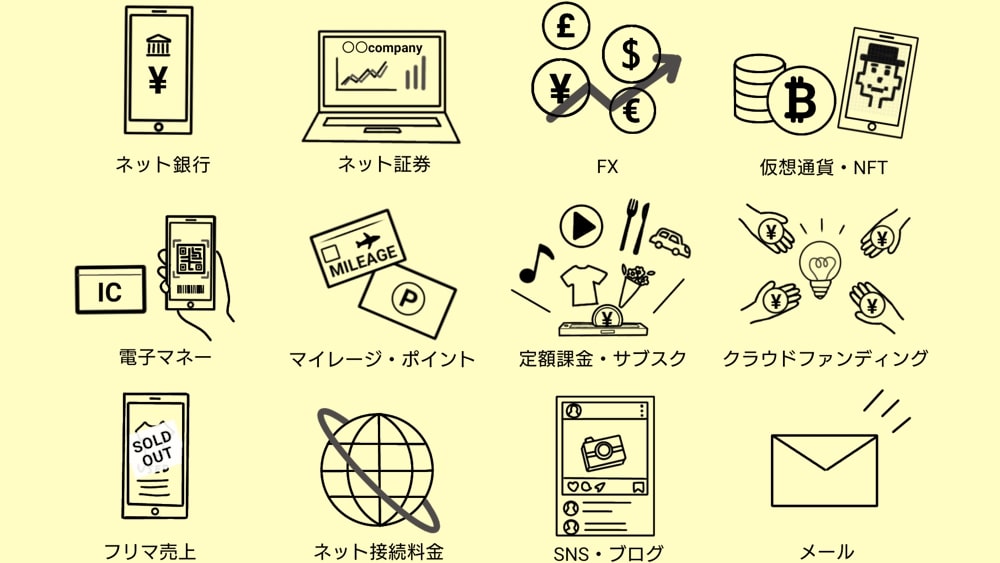

ネット銀行、証券会社、電子マネー、ネット決済など、インターネットによるお金の取引状況を把握できないと、遺産相続で漏れが生じてしまうため注意が必要です。

近年は手軽さや安価な手数料などのメリットから、ネットバンキングによる銀行取引や、ネットショッピングを利用する人がたいへん多くなりました。

しかし、パソコンやスマートフォンなどの端末は個人それぞれが所有することから、家族であっても利用状況を万全に把握しているケースは少ない傾向にあります。

良かれと思って貯蓄や資産運用をしていても、口座やサービスの存在が分からなければ、家族は相続することができないことを理解しましょう。

インターネットを介した有料サービスは、きちんと解約手続きを行わなければ、死後も課金対象となってしまいます。

パソコンやスマートフォンを解約したとしても、アプリや加入サービスは自動で解約されることがありません。

しかも、故人がどのようなサービスを利用しているのか、把握できていないご家庭は多くあるでしょう。

クレジットカード決済や銀行引き落としにより、取引明細で把握できれば問題ありませんが、最近は明細書類の郵送を削減する方も多いため注意が必要です。

スマートフォンやパソコンの電話帳をはじめ、通話やメール、LINEなどのSNSの履歴が確認できれば、亡くなった方の大切な人たちへ訃報を伝えられます。

しかし、もし端末へログインができなければ、連絡先を把握することは難しいでしょう。

また、たとえ電話帳を閲覧できても、連絡先へ本人との関係まで登録しているケースは少ないため、誰に連絡するべきか把握することまでは難しいといえます。

葬儀では亡くなった方の遺影写真を選ぶ際、携帯電話の写真画像から選択するご家庭が多いのですが、パソコンや携帯電話へログインできないと、保存されている画像データが抽出できません。

遺影作成のためだけでなく、故人が遺した思い出の写真や動画などを確保して閲覧したいご家族も多いと思いますが、端末へのアクセスができなければそれも不可能です。

亡くなった方がブログやSNSを利用している場合、アカウントを削除しなければ、インターネット上へ永遠に故人の履歴が残ってしまいます。

第三者のことを掲載しているブログやSNSなどは、場合によっては削除を求める方がいらっしゃるかもしれません。

X(旧Twitter)やInstagramなど、気軽に利用できるSNSでの発言には日頃から注意するとともに、万一の時に家族が困らないための対策も必要です。

デジタル遺品で家族が困らないようにするには、生前対策として次の5つの事項に取り組みましょう。

基本的に日常で必要なサービス以外は、解約やアカウント削除をしておくことが最良です。

特に、有料サービスやインターネット上へ履歴が残るSNSに関しては、家族へ迷惑をかけないように注意してください。

デジタル遺品に関しては、次の3つの利用情報をリストアップしておきましょう。

なお、銀行や証券会社など、重要な財産にあたるログイン情報の記録は不要です。安全対策としても、目に触れる場所では決して保管しないでください。

遺産相続では、口座がある事実さえ分かれば、ログイン情報を把握していなくても問題ありません。

特定の相続人だけがデジタル遺品に関する情報を把握していると、相続人同士でトラブルになりかねないため注意しましょう。

遺言書のない遺産相続では、相続法によって相続人と配分が定められています。

デジタル遺品には、株式や暗号資産などの分配しにくい財産も多く含まれ、このような場合は、誰が何を継承するか相続人全員による遺産相続協議が必要です。

万一の時に訃報を伝えたい相手は、家族がすぐに分かるよう、エンディングノートなどへまとめておくことがおすすめです。

エンディングノートとは、死後の手続きに必要なことを誰でも簡単にまとめられる専用ノートで、遺書の役割も果たします。

おすすめのエンディングノートや注意点については、「終活は何をしたら良いかをご紹介します!」の記事で詳しくご紹介していますので、よろしければご確認ください。

家族へ共有したいデータはSDカードなどの別の媒体に保存しておくと、遺品整理の際に家族にかかる負担を軽減することができます。

近年は便利なクラウドサービスもありますが、個人情報保護の観点から、写真や動画などは別媒体へ保存することがおすすめです。

保存した媒体は、エンディングノートと一緒に保管しておけば発見しやすく、家族も助かることでしょう。

パソコンやスマートフォンなどのデジタル遺品に関する生前対策についてご紹介しましたが、まとめると次のとおりです。

なお、弊社では生前の終活や死後のお手伝いとして、葬儀前後のサポートも承っていますので、どうぞお気軽にご相談ください。