24時間365日対応致します

0120-736-041

葬儀後の知識

葬儀・お葬式に役立つ情報をお届けします。

グリーフケアという言葉を聞いたことはありますか?

グリーフケアとは、葬儀後に残された遺族の心のケアを指しています。

中には、悲しみを癒すことが出来ずに苦しんでいる方も多くいらっしゃるかと思います。

今回は、遺族の悲しみを克服したり、和らげるためにどのような対応が必要かどうかのお話をしたいと思います。

大切な家族が亡くなると大きな喪失感が遺族を襲います。

もちろん個人差はありますが、人によっては、悲しい、寂しいという単純なものではなく、「感情」や「思考」をはじめ、「身体」にまで及び「行動」すら変わってしまうというものです。

近年では核家族化が進み悲しみを共有する家族が減っている傾向があります。

例えば、妻を亡くして残された夫は大きな喪失感により様々な症状が現れてしまいます。

かつては、同居する子供や孫が一緒に悲しみを分かち合って寄り添うことができ、通常の生活に戻りやすい環境下にあったといえます。

しかしながら現代はというと、核家族化が進み、夫婦二人で生活をしていた世帯で夫や妻が一人取り残されてしまうというケースが多く見られます。

このように悲しみを分かち合う家族が身近にいない状態は、残された遺族の悲嘆が癒える事が難しい状況下にあるとされ、以前に比べて死別による悲嘆反応が深刻になったといわれています。

冒頭にも触れましたが、遺族の死別による悲嘆の反応は様々です。それでは具体的な症状を見てみましょう。

悲しみの反応として、絶望や不安、怒り、いら立ちなどがあげられます。

その他、孤独感や罪悪感を持つ方や、無感情状態や抑うつになる方もいます。

自己非難など自尊心が損なわれることや、絶望感や無力感を覚えることなどもあげられ、中には集中力や記憶力に影響が出る方もいます。

食欲不振や睡眠障害など活力が失われて、免疫機能までが低下する方もいます。

緊張や動揺が現れ、突然涙を流す、泣き叫ぶといった行動があげられます。引きこもりになってしまう方もいます。

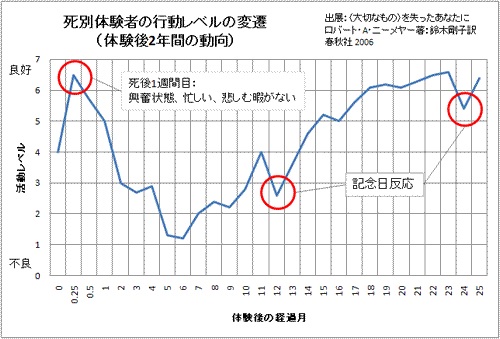

グリーフケアの第一人者であるロバート・A.・ニーメヤー教授は、悲嘆が解決するまでに2年はかかると提唱しています。

出典:(大切なもの)を失ったあなたに (原著)Robert A. Neimeyer , (翻訳)鈴木 剛子 春秋社 2006

こちらのグラフは、死別による悲嘆の始まりから2年間の活動レベルを追ったものになります。グラフの上部は良好な状態で下へ行くほど状態が悪くなります。

死後から一週間くらいは葬儀の準備や葬儀後の対応などで興奮状態にあり、「悲しむ暇がない」といった状態です。

心身が落ちついたころから悲しみのレベルは高まり、活動レベルも下がってきます。

グラフに「記念日反応」とありますが、これは「命日」などで当時の悲しみの記憶が強く思い出されて悲嘆状態に陥り、活動レベルが落ちることを表しています。

ただし、こちらのグラフはアメリカでの調査の為、日本とは若干異なります。

日本のある調査では、49日や一周忌などの「法要」では良好な状態を得られるという事でした。

これは、葬儀にも参列した多くの親族などが集まり供養を行った結果、悲しみを共有する機会や対話の機会を得て、悲嘆状態が改善されたのではないかとの研究結果がありました。

私は、この研究結果から近年省略されることが増えた「法要」もただの慣習と捉えるべきではなく、一種のグリーフケアであると感じました。

それでは悲嘆している遺族とお話しする場合はどのような点に注意しなければいけないのでしょうか。

・相手を避けたりしない

・話をよく聴く

・立ち入ったことは聞かない

・「励ます」より「寄り添う」という気持ちで対話をする

相手に対して話をよく聞いてあげて、寄り添ってお話をすると云う事です。

「元気を出して欲しいからアドバイスをしてあげる!」という感覚で発言することや、「あなたがしっかりしないと。」などと説教じみた話をすること、不用意に「がんばって!」と声を掛けることは良くありません。

ここで、私が以前目にして深く印象に残っている言葉を紹介します。

「悲しみは消えるものではないけれども⼈々の温かさに⼿当てされて、和らぐことはできる。」

この言葉は、大阪教育大学附属池田小事件で当時7歳の長女を失った本郷由美子さんの言葉です。悲嘆した遺族の気持ちが周囲の方の温かさによって和らぐというこの言葉から、周囲の方の支えがとても重要であり必要であると感じました。

・大切な家族とのお別れで、悲しみという一言で片づけることができないグリーフ(悲嘆)が襲い掛かります。悲嘆によって感情や思考が変わり、身体や行動にまで影響が出る場合があります。

・大切な方の死亡により悲嘆が始まり、悲嘆より脱するまで2年はかかるといわれています。

・家族を亡くして悲嘆している方には「励ます」より「寄り添う」事を心掛けましょう。

ベルセレモニーでは、資料請求をはじめ事前相談も随時受け付けております。

まず、24時間年中無休のフリーダイヤルへご連絡ください。

群馬(前橋市・藤岡市・高崎市・多野郡)の

お葬式・葬儀・家族葬ならベルセレモニーへ

ベルセレモニー総合電話窓口